“我永远记得,第一次来到生殖免疫科,见到鲍时华主任的场景。她坐在阳光里,面对我焦急地询问,温柔地对我说:‘有希望’。”

今年,上海市第一妇婴保健院生殖免疫科迎来开科十周年——自2010年开设“习惯性流产”专病门诊到2015年建立生殖免疫科,再到如今年门诊量超10万人次,短短十年间,这个特色专病门诊,为不少习惯性流产以及生育困难的女性带来了迎接新生命的喜悦。

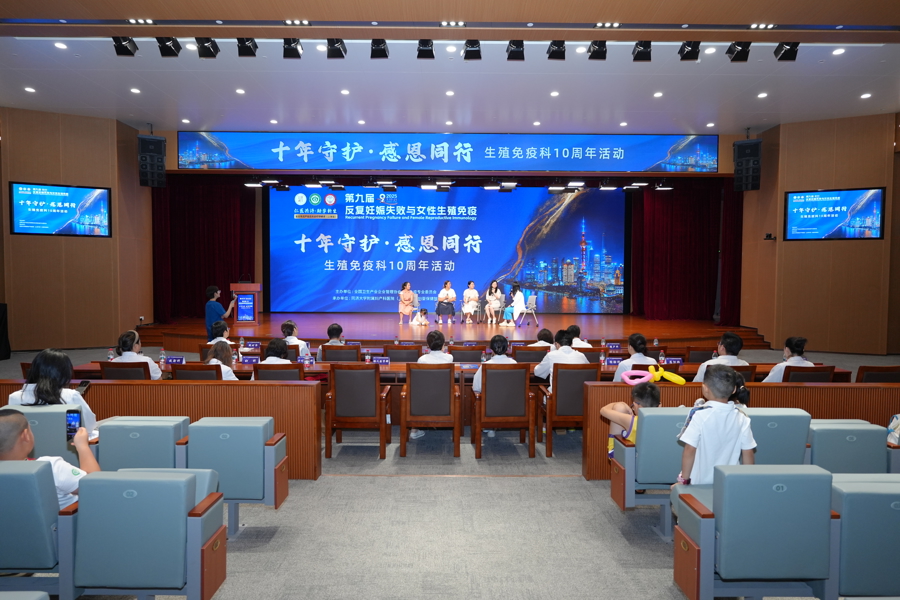

在今天举行的活动上,不少曾经的患者“回娘家”,分享自己的故事。

2015年,在医院支持下,鲍时华以“习惯性流产”专病门诊为起点,在一妇婴长乐路西院门诊楼开启了生殖免疫领域的探索。在那间小小的诊室里,她遇到过太多几近绝望的女性,带着“最后一搏”的期冀找到她。

从开始只有10位患者,增加到20位,此后患者越来越多,为此鲍时华团队创新推出了三级分诊制度——初级,接诊医生负责病因筛查、分诊;二级,主治医师对病因明确的患者,按照指南进行规范治疗;而鲍时华的门诊则主要面向病因不明或是有多个病因的、有多次保胎失败经历的患者。

“三级分诊制度”的推行构建了清晰有序的诊疗路径,保障患者精准对接医疗资源,提升医疗效率的同时,也为科室培养了年轻医生。

十年间,从最初年门诊量不足万人的小科室,到如今拥有10名专科医生、独立超声室与实验室的精锐团队,一妇婴生殖免疫科在一路披荆斩棘中实现跨越式的转型:从直面传统医学观念的质疑,面对临床与科研的双重压力,团队以“自然流产11次、13次、14次患者成功分娩”等突破性案例,证实了系统筛查与个性化诊疗的科学性。

生殖免疫科的诊室里,60%是外地患者。如何为这个群体提供更加便捷的咨询和用药方面的服务,如何能让她们对于保胎知识有更全面深入的了解?科普,成为团队最大的助力。

“不少人对保胎问题存在着一个误区。以前的观念是‘优胜劣汰’,即胚胎不好就没有必要保留,甚至有医生也持有这种观点,认为如果胚胎有问题就让它自然淘汰。这种观点实际上存在着一定的片面性。流产背后,肯定有其他病因。”尽管门诊工作繁重,但利用工作之余撰写科普是鲍时华的必修课。

在新媒体平台上,她分享着引发深切共鸣的诊室故事、干货满满的医学科普和更新及时的出诊信息。在她的影响下,团队其他医生同样热情投身于科普实践中。

短短数年间,科室打造了立体化科普矩阵。600余篇原创文章、200余条科普视频通过微信公众号、抖音等新媒体平台传播,使“怀得上、保得住、生得下”的理念深入人心。

除了科普,生殖免疫科对于年轻医生的梯度培养同样不遗余力。十年来,科室在鲍时华的带领下深度参与国家级专家共识制定,参与组建全国性复发性流产诊治联盟,同时构建了“科研-临床-转化”的闭环体系。

科研创新方面,团队同样勇攀高峰,从CD24+蜕膜基质细胞的突破性发现,到新型抗磷脂抗体试剂盒的研制成果的成功转化,再到孕早期流产风险筛查技术攻坚,各项科研基金的持续斩获,SCI论文的高质量发表,标志着学科的稳健发展。科研成果的临床转化,更体现了科室“把科研论文写在患者康复清单上”的务实精神。

未来,科室将加大科研投入推动成果转化,实现妊娠全周期管理,并搭建国际合作平台提升学术话语权。

民信配资-民信配资官网-正规在线配资公司-互联网股票配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:最专业股票配资论坛朱元璋正式建立吴国后

- 下一篇:没有了